Und Tschüss ...

Wenn nichts mehr geht, ist gehen besser – per Schleudersitz geht's ganz schnell

- Kai Ortmann

- 13. Juli 2021

Das militärische Fliegerei durchaus mit mehr Risiko behaftet ist als die zivile ist beileibe kein Staatsgeheimnis. Als kleinen Ausgleich haben Militärpiloten – Kampfflugzeugbesatzungen zumal – die Möglichkeit, ihren fliegenden Untersatz ziemlich rapide zu verlassen. Ein bisschen was darüber, warum ein Griff zwischen die Beine lebensrettend sein kann, erzählt diese dreiteilige Serie. In Teil 1: An die Luft befördert – warum Piloten ihren Sitz heute beim Absprung mitnehmen.

Ordentlicher Tritt in den Allerwertesten

Piloten, die diese Tortur hinter sich haben, beschreiben das Gefühl wahlweise „als ob einem ein Elefant mit Anlauf in den Hintern tritt“ oder „ich dachte King Kong hätte ins Cockpit gegriffen und mich an den Schultern da rausgerissen“. Als angenehm hat diese Methode der vorzeitigen Flugbeendigung noch niemand bezeichnet.

Soll, respektive kann sie aber per Definition schon gar nicht sein. Denn die Aufgabenstellung für die Ingenieure ist hoch komplex. Sie lautet, grob umrissen: Befördern sie ein zerbrechliches Stück Mensch aus seinem Schutzkokon, vulgo Cockpit, in den freien Himmel hinaus und hängen ihn an einen Fallschirm. Und das bitte in jeder Höhe zwischen Erdboden und 60.000 Fuß, bei jeder Geschwindigkeit von 0 bis 600 Knoten und in jeder erdenklichen Fluglage. Ach ja, das Ganze natürlich in maximal 1,5 Sekunden! Schon beim Gedanken an das dafür nötige Prozedere wird einem klar, dass „Schmerzlos“ hier komplett utopisch ist.

Druckluft gegen den Luftdruck

Der Drang des Menschen, ein abstürzendes Flugzeug möglichst vor dem Erreichen des Erdbodens zu verlassen, ist im Grundsatz absolut verständlich. Und während die ersten Jagdflieger wie der berühmte „Rote Baron“ Manfred von Richthofen die Verwendung eines Fallschirms mit Verweis auf ihre ritterlichen Tugenden ablehnten, war schon die zweite Pilotengeneration weniger zimperlich und nahm entsprechend zurecht gemachte Seide mit in die Lüfte. Über das entkommen aus der Maschine dachte keiner nach, einfach Gurte auf und raus. War in der Regel auch kein Problem, bei den damals üblichen Höchstgeschwindigkeiten hebt ein moderner Jet nicht einmal ab. Aber bereits zwischen den beiden Kriegen wurden die geflogenen Geschwindigkeiten höher und machten Probleme, wenn Piloten ihre Ehe mit dem Fluggerät auflösen wollten. Im zweiten Weltkrieg gab es dann mehr als genug Fälle, bei denen die Flugzeugführer ersichtlich nicht mehr aus der Maschine kamen oder – fast noch tragischer – irgendwo anschlugen und dann bewusstlos bis zur Erde fielen. Eines der prominentesten Opfer war der deutsche „Stern von Afrika“ Hans-Joachim Marseille. Nach 158 Luftsiegen wurde der beste Jagdflieger des Afrikakorps Opfer eines banalen Defekts, vermutlich eines geplatzten Ölkühlers. Beim Herausspringen aus seiner Bf109 G-6 schlug er gegen das Leitwerk, wurde ohnmächtig oder sogar gleich getötet.

Das Kriegsende war zugleich auch das Aus für die deutschen Forschungen auf dem Gebiet. Der Ansatz wurde nicht weiterverfolgt, auch weil Druckluft eine Reihe von Nachteilen hat, allem voran Gewicht und Platzbedarf. Ich kann mich nicht entsinnen, dass mal jemand nachgerechnet hätte, aber ich wage zu behaupten für die heute nötigen Impulskräfte wäre ein Druckluftsystem nicht vernünftig dimensionierbar. Die Alternative war schlicht Sprengstoff. Der erste operationelle Ausstieg erfolgte mit einem Modell der schwedischen Firma Saab, der Nutzer war Leutnant Bengt Johansson.

Gartenstühle und andere Auswüchse

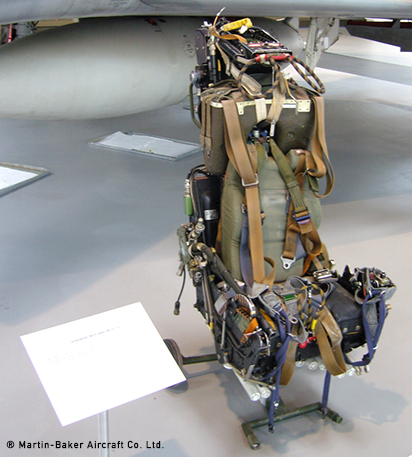

Das Grundprinzip der Sitze war einfach und ist an sich bis heute unverändert: In einem zusammengeschobenen, oben und unten abgedichteten Teleskoprohr werden ein oder mehrere Sprengstoffkartuschen gezündet. Die so entstehenden Gase sorgen dafür, dass der Teleskopeffekt schlagartig einsetzt. Am Rohr ist wiederum der Sitz befestigt, der bis zur Benutzung durch Scherbolzen oder andere Konstruktionen in der Maschine gehalten wird. Der Pilot zündet mit seinem Auslösegriff also zuvorderst die Sprengkartuschen hinter seinem Rücken. Das zusätzlich eine ganze Reihe weiterer Prozesse ablaufen soll vorerst nicht weiter interessieren.

Es gab in den Anfangszeiten der Schleudersitztechnologie alle möglichen und unmöglichen Wildwüchse bei der Lösung dieser Probleme. Ausbaden mussten das Ganze, wie meistens, die Piloten. Viele der ersten Sitze waren Kreuzbrecher, bei deren Benutzung eine Kompressionsfraktur der Wirbelsäule fast unvermeidbar war. Oder die Konstrukteure dachten ganz besonders schlau, wie bei den ersten Exemplaren der berühmten F-104 Starfighter. Um am T-Leitwerk vorbeizukommen gingen die Ingenieure den Weg des geringsten Widerstands und bauten einen Sitz ein, der nach UNTEN ausgeschossen wurde. Prima Lösung für einen Höhenabfangjäger, meinten alle. Nur dass auch einem solchen die häufigsten Missgeschicke in Bodennähe passieren, meist bei Start oder Landung. Und die Zeit, die Kiste mal eben auf den Rücken zu drehen, fehlt in der Regel – wenn überhaupt machbar, keiner schießt sich ja aus einer voll funktionsfähigen Maschine. Die 104 bekam jedenfalls sehr schnell einen Sitz Richtung Himmelwärts. Die Techniker in den Verbänden freuten sich dagegen über einen sehr einfachen Zugang zum Cockpitboden, denn die Klappe für den Ausschuss blieb konstruktionsbedingt auch späteren Varianten erhalten.

Wer gewinnt: Mann oder Sitz

Einmal aus der Maschine kommt das nächste Problem: Wie kommt der Mann aus dem Sitz und an den Schirm? Bei den allerersten Modellen mussten sich die Benutzer selbst losschnallen und vom Sitz abstoßen, sobald die Beschleunigungskräfte weg waren. Blöd ist das nur, wenn der Pilot durch die Ausschusskräfte das Bewusstsein verliert, orientierungslos ist oder gar verletzt. Also wurde automatisiert: selbsttätige Gurtöffner, pyrotechnisch bediente Sitz-Mann-Trenner und Zero-Delay-Lanyards hielten Einzug. Letztere waren nichts Anderes als Karabinerhaken, die am Auslösegriff des Fallschirms befestigt wurden. Nachteil: In größeren Höhen musste man sie aushaken, sonst ging der Schirm sofort auf. Was in 35.000 Fuß Höhe keine gute Idee ist. Neben der Sauerstoffarmut ist es dort auch verdammt kalt, so -30 bis -40 Grad Celsius, ungefähr. Im Sinkflug mussten die Flieger die Haken dann wieder festmachen. Wer das vergas, hatte im Falle des Falles ein echtes Problem. Bevor die Lanyards in Aktion treten konnten besorgte bei den meisten Sitzen dieser Zeit ein breiter, hinter dem Rücken des Piloten verlaufender Lederriemen die Trennung vom Gestühl. Der wurde ruckartig, meist unter Zuhilfenahme kleiner Schwarzpulverkartuschen, gespannt und kickte den darauf Sitzenden einige Meter weit weg. Zumindest in der Theorie. In der Praxis standen dem gelegentlich Winddruck, unglückliche Böen oder überschwere Jet-Jockeys entgegen. Und wenn der Sitz mit dem sich öffnenden Fallschirm eine Ehe einging… Dann gute Nacht, Marie…

Alle diese Vorgänge kosteten Zeit, und die Piloten mussten dabei hellwach sein, um notfalls einzugreifen. Dadurch war das Einsatzspektrum begrenzt, an einen Ausschuss am Boden war überhaupt nicht zu denken. Selbst in der Luft waren gewissen Mindesthöhen und –geschwindigkeiten notwendig. Verbesserungen in der Gurt- und Fallschirmtechnik sowie die zunehmende Automatisierung drückte die Minimaldistanz zum Boden Mitte/Ende der 50er Jahre auf Null, eine gewisse Geschwindigkeit war allerdings notwendig – der dadurch herrschende Winddruck garantierte eine schnelle Kappenöffnung des Rettungsfallschirms. Mehr war mit den reinen Katapultsitzen nicht drin, denn die Pulverladung ließ sich nicht beliebig erhöhen. Die Flieger bekamen, wenn auch nur für Sekundenbruchteile, damals 20 bis 25 G unter den Hintern geknallt, heute fast unvorstellbar. Zur Orientierung: Moderne Sitze liegen bei 14 bis 18 G, das Maximum erreichen meist nur Sitze russischer Bauart, die ihr höheres Eigengewicht durch einen größeren Initialimpuls kompensieren müssen.

Hier das Ganze im Video – mit Dank an die Firma Martin-Baker!